|

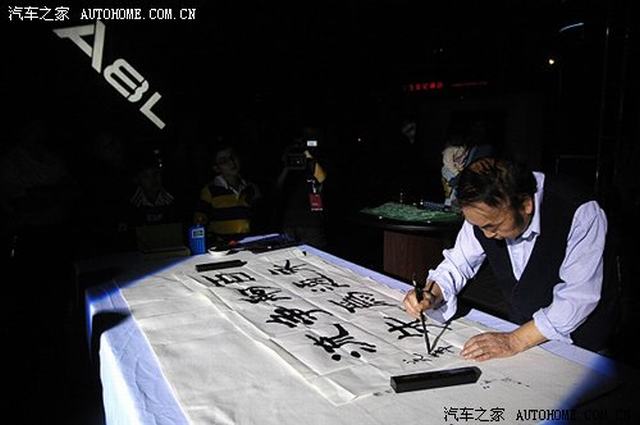

1941年生,湖南湘乡人,艺名无疆老童。教授、作家、诗人、书画篆刻家。退休前是一位中学数学教师,并在职工大学、广播电视大学兼职,教授高等数学多年。在省级以上刊物发表数学论文多篇,中国数学学会会员,是一位资深数学教师和专家。退休后,创作了长篇小说《坐标》(自画插图十幅湖南文艺出版社出版)、《公海上的亡灵》(网络文学)和短篇小说多篇及诗歌数十首。编著了《楷书行书大字帖》(贵州人民出版社出版)、《王羲之书法自学教程》(新疆人民出版社出版)。创作了24开本彩色连环画册《十二生肖的故事》(华龄出版社出版)。

长期以来,博览群书,文理兼修,由于从小就热爱书画,并有较高的天赋,加上几十年孜孜不倦的追求,打下了坚实的基础。厚积薄发,从2006年起开始诗书画印全面出击,参加国际国内各种大赛,屡屡获得最高大奖。

诗文作品多次荣获金奖、一等奖。作品入编《中国诗人》第三卷,被评为特优作品,授予“德艺双馨诗人”。特别是在“党旗颂----庆祝中国共产党建党九十周年全球华人诗文大赛”中荣获特等奖,并被评为“十大杰出诗人”。

书画作品参加“走向共和暨纪念孙中山诞辰140周年海内外书画大赛”中荣获金奖,入编大型画册《当代书画家墨迹大观》,并被授予“走向共和功勋艺家”。

书法作品在“岁月如歌-----全国老年书画大赛”中荣获金奖,入编《岁月如歌----当代老年书画艺术》,并被永久收藏。

书法作品在“中国国学创新全国书法大赛”中荣获金奖,入编大型画册《艺术丰碑。中国书法史藉》,并授予“21世纪中国杰出书画艺术家”。

书法篆刻作品在“第六届四方杯国际书法美术摄影作品大奖赛”中荣获金奖。

书画作品在第一届“中华杯”全国书画家作品邀请赛中荣获一等奖。

在“纪念毛泽东诞辰114周年全国诗书画摄影大赛”中荣获金奖,书画作品入编《中国红色艺术家诗书画摄影精品集》。

在“全国首届毛体书法大赛”中获大奖,作品入编大型画册,并被韶山市人民政府永久收藏。

在首届“金玉杯”全国诗书画大赛中荣获金奖,并被授予“中国诗书画大师”称号。

作品于2009年2月在“当代中老年书画家优秀作品赴东南亚及欧洲各国交流巡展拍卖”活动中荣获金奖,入编大型画册《当代书画家优秀作品中外交流拍卖巡展精品典藏》,并授予“中国知名书画家”。同年12月在“中国书画家优秀作品赴欧洲各国展览拍卖”活动中荣获金奖,入编大型画册《中国书画赴欧洲八国展精品集》,再次授予“中国知名书画家”。

相继在各种赛事中荣获大奖的同时,被授予“中国奥运艺术家”、“首届中国名家世博艺术杰出成就奖”、“世博艺术杰出成就人物”、“国际知名文艺家”,入编《国际知名文艺家大辞典》。还荣获“国际文艺杰出贡献桨”,并授予“国际文艺杰出贡献人物”。被授予“首届中国名家红色经典艺术成就奖特等奖”和“当代著名红色艺术家”、“最具影响力国际书画艺术大师”、荣获“中国文艺泰斗终身成就奖”,并被授予“中国文艺泰斗”。被全国书画家职称认定委员会认定为国家一级书画师。

现为中国书画家协会理事、中国书画创作院教授、东方艺术家协会理事、中国毛泽东诗词书画艺术国际研究院理事长、中山书画艺术院院士、北京尔康书画院院士、中国数学学会会员、衡湘书画院院长。

会当凌绝顶,一览众山小。年愈古稀的无疆老童,决心不懈努力,勇攀艺术的最高峰。

打破千年传统 否定墨分五色

----- 中国画用墨新说

彭光军 原著

纵观关于中国画用墨的诸多典籍,言必曰“墨分五色”。千百年来,人们只知道盲目地将其作为中国画用墨必须遵循的法则。却不知道所谓“墨分五色”是错误的,是不可取的。

最早提出墨分五色者究竟是谁,大概是难以考证。但是,一般来说,持“五色论”者往往是以唐代张彥远所著《历代名画记》中的话语作为“墨分五色”的理论依据。有人截取张彥远《历代名画记》中“运墨而五色具”六个字,就错误地认定墨分五色。人云亦云,这一错误观点得到了大家们的认同。而且围绕“五色论”大做文章。

“墨分五色”,到底是哪五种色?不少人为此费尽了脑筋。八仙过海,各抒己见。归纳起来,大概有以下几种;

1, 焦、浓、重、淡、清。

2, 黑、浓、湿、干、淡。

3, 浓、宿、焦、退、埃。

4, 浓、次浓、淡、次淡、最淡。

因为纸是白色的,所以还有所谓六彩说,焦、浓、湿、干、淡、白(留白)。

更有甚者,有人为了遵循“墨分五色”,作画前在调色盘中调配好五种墨色以备用。

真是莫衷一是。由此可见,,千百年来,不知经过多少人的研究和探讨,对于“墨分五色”至今没有统一的意见。

甚至可以说,许多大家口中唸唸有词,墨分五色,其实心里无底,真所谓“难得糊涂”。

不知有多少书画家探讨了一辈子,至死也没有弄清楚“墨分五色”到底是怎么回事。

在“墨分五色”这一错误观点的影响下,不知浪费了多少人的精力和时间。在“五色论”的迷惑下,使人无所适从,在书画艺术的求索路上不知走了多少弯路,事倍功半,甚至功败垂成。

为什么会产生如此现象?究其原因,所谓“墨分五色”是错误的,是主观臆造。是谬论,以讹传讹的结果。

还是回到“墨分五色”论的源头,看看张彥远在《历代名画记》中到底是怎么说的。

“夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化亡言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘扬,不待铅粉而白。山不待空青而翠,凤不待五色而彩。是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”

这是张彥远的原文。有人竟然“断章取义”,不,是“断句取义”,是“断词取义”,仅以“运墨而五色具”六字为依据,作出“墨分五色”的错误结论,以致以讹传讹,危害非浅。

其实,张彥远的这段文字是对中国水墨画以墨代色的诠释。不妨将其翻译成白话文。

不用朱砂和青碌,就可以表现草木的敷荣。不用铅粉,就可以表现出飘扬的白云和白雪。不用青绿之色,就可以表现山峦的翠绿。不用“五色”,就可以表现凤凰的五彩缤纷的精彩。由此可见,用墨可以表现“五色”。

问题的关键是什么是“五色”?显然,这里的“五色”就是指凤凰的色彩。请问,凤凰的身体和羽毛到底是由哪五个色组成?谁能说清楚?凤凰的颜色只能用五颜六色、五彩缤纷、多姿多彩等词语来形容。所以,应该说张彥远原文中所说的五色,并不是真正意义上所局限的五色,而是泛指凤凰身上的颜色繁多,非常好看,根本没有所谓五种颜色的意思。这里的“五”不是一二三四五的五,而是“很多”的意思,这是汉语中特有的语法表达。正如“五湖四海”、“三山五岳”、“五颜六色”、“五光十色”、“五彩缤纷”、“五花八门”等成语中的“五”那样,代表许多的意思。所谓墨分五色,完全是后人对“运墨而五色具”的误解。

“凤不待五色而彩。是故运墨而五色具”的原意是“用水墨画凤凰,并没有使用许多好看的颜色,只用墨就能表现凤凰精美的色彩。由此可见,水墨的变化可以表现多种色彩。”所以可以肯定,张彥远在《历代名画记》中根本没有“墨分五色”之说。

正如张彥远所说的那样,“万象错布,玄化亡言”,怎么能只有五色?中国画的用墨是千变万化的,以墨代色,力求单纯、明快、概括,是中国画的独特创造。以墨代色的不同变化,表现各种色彩感觉,富有浪漫主义的处理特点。所以,以墨代色,不只是五色可以概括得了的,而是十色、百色、千色、万色、是千变万化,无穷无尽的。“万紫千红总是春”,自然界中的色彩是那么丰富,到底有多少,谁能说得清?怎么能用简单的五色来表现?所以,所谓“墨分五色”是错误的。

至于墨的本身到底是什么色,实在是非常简单不过的事。

常言道:“近墨者黑。”这就明白无误地告诉人们:墨就是黑色的。这应该是大家的共识,也可以说是一条公理。

然而,由于“墨分五色”这一错误理念长期佔椐了人们的头脑,反而将本来很简单的东西变得复杂化了,甚至使人茫然和无所适从。简单地说,中国画的用墨一言以蔽之曰:浓、淡、干、湿也。严格来说,不只是用墨,还应该加上用水,两者缺一不可。只有两者结合起来才能称之为水墨画,才可能产生浓、淡、干、湿的变化。这和人体的高矮胖瘦,中医的寒热虚实,气候的春夏秋冬的基本规律一样,是不可变更的。

任何时候,墨都是黑色的,而水是无色透明的。当墨和水调和在一起,才出现浓、淡、干、湿的现象。之所以说是现象,是因为无论将墨和水如何进行调配,始终没有发生化学反应,作为墨的本质并没有发生任何质的变化。有的只有量的变化。它仍然是以黑色的碳元素而客观存在。无论水份如何多,墨如何少,少到我们用肉眼都看不见了,只要水中含有哪怕是那么微量的墨,它还是作为黑色的碳元素而存在。

当墨多水少的时候,为浓墨;当墨少水多的时候,为淡墨。当水少墨多的时候其色泽干;当水多墨少的时候,其色泽湿,浓与淡、干和湿是矛盾的,是统一的。浓、淡、干、湿不是绝对的,而是相对的。而且浓中有淡,淡中有浓,干中有湿,湿中有干,浓中有浓,淡中有淡,干中有干,湿中有湿,浓中有湿,浓中有干,淡中有干,淡中有湿。这就出现了破墨法、宿墨法、积墨法和泼墨法等诸多用墨技巧。但无论使用何种技巧,其用墨的结果都离不开浓、淡、干、湿的现象。

这里值得一提的是,大多五色论者为了自圆其说,在浓、淡、干、湿的基础上,加上焦。这完全是画蛇添足,多此一举。因为焦墨本身也是属于浓的范畴,它是当墨特别多水份特别少而产生的一种特别浓的特殊效果。

中国画的用墨技巧,其关键是墨色变化的运用。巧妙地控制含水量的多少,使墨色产生浓、淡、干、湿的变化。这正是中国画用墨的奇妙所在。

一个画家成功与否,往往离不开用墨是否精到。有些画家笔下的画之所以呆泄板浊,成为死画,究其原因就是没有墨色变化。

中国画的用墨技巧,不在于在调色盘中能够调出多少墨色的变化,而在于在纸面上体现出不同的墨色。

以墨代色,这是中国传统绘画的特点,所以历来有“注意用墨慎用色”之说。随着时代的发展,这句话也许得改一改了。因为以墨代色毕竟有其局限性,难以表达某些物像的特有的丰富色彩。以墨代色只能描绘熟悉的物像。事实上,人们大多喜欢有色彩的艺术品。试问,如果不是特别需要,谁还会要求摄影师给自己拍摄黑白照?所以,应该提倡“注意用墨大胆用色”。

用色和用墨一样是离不开浓、淡、干、湿的变化。墨---黑色是诸多颜色中的一种。过去,中国画强调“用笔用墨”,是不是可以改为“用笔用色”?这其中当然包括用墨。必须说明的是,大胆用色的同时,并不排斥以墨代色。用墨用色和以墨代色并不矛盾,是相辅相成的。这对于传统绘画中的以墨代色提出了更高的要求,有利于继承和发扬中国画以墨代色这一特点。

说到这里,不能不想到如何正确对待传统的问题。中华民族的灿烂文化历史悠久,这是不可否定的事实。可是,近年来,无论是书画界还是各行各业都有一股逆流,全盘否定中国的传统文化。外国的月亮比中国的圆。他们反对继承,提倡所谓创新。要知道,没有继承,就不可能有创新。不建立在传统基础上的创新是无源之水,无本之木,它不可能生存和发展。

当然,事物总是一分为二的。对于传统的东西不能全盘肯定。必须去其糟粕,取其精华。就以中国画的用墨来说,所谓“黑分五色”就是糟粕,而墨分浓、淡、干、湿就是精华。先辈们对于浓、淡、干、湿有许多精辟的论述和经验。拙文只不过是在否定“五色论”的同时更加强调浓、淡、干、湿在中国画用墨过程中的重要性。希望今后在书画理论和教学中不再出现毫无理论依据的“墨分五色”,更不要在绘画实践中为毫无实用价值的“墨分五色”而白白浪费时间。将注意力集中在浓、淡、干、湿问题上大做文章,充分发挥浓、淡、干、湿的用墨技巧,将中国画发扬光大。

有时最简单的东西往往是最美的。齐白石大师的许多作品就是最好的例证。寥寥几笔,简单的色彩,就能钩画出最美好的作品。齐白石在用墨的技巧上更是发挥到了极致。众所周知,齐白石画的虾之所以形态栩栩如生,就是因为巧妙地运用墨的浓淡变化。坚韧的虾壳通体透明。在虾的头部墨色清淡之处加上一笔浓墨,表现虾脑,真是绝妙到了极点。

最伟大的发现往往来源于最简单最原始的事物。一个掉落的苹果使得牛顿发现了万有引力。正是中国古老的太极八卦才催生了现代电子计算机。

德国数学家莱布尼茨是现代计算机二进制的创始人,正是在中国古老太极八卦的启发和帮助下,使他触动灵感,一举成功。由此,不得不提及《周易》。

“易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”

易的太极学说也就是阴阳学说。

“笔以立其形质,墨以分其阴阳。”

中国画的用墨正好符合阴阳学说。其中浓、干为阴,而淡、湿为阳。

万法归宗,易是中国乃至世界文化之源。

附注 本文是我的初稿,现特打印免费赠送书画界的同仁,敬请提出宝贵意见。请不要随意转送他人以保护本人的著作权。我坚信拙文对于中国书画的发展具有深刻意义。本文观点是本人的独创,未经本人允许,任何人不得转载,更不得剽窃。违者,将追究其法律责任,特此声明。

彭光军 于2011年7月25日星期一中午

通信地址 长沙市第十二中学邮编410011 电话 13107493696 打破

附注 本文是我的初稿,现特打印免费赠送书画界的同仁,敬请提出宝贵意见。请不要随意转送他人以保护本人的著作权。我坚信拙文对于中国书画的发展具有深刻意义。本文观点是本人的独创,未经本人允许,任何人不得转载,更不得剽窃。违者,将追究其法律责任,特此声明。

彭光军 于2011年7月25日星期一中午

通信地址 长沙市第十二中学邮编410011 电话 13107493696

----再说中国画用墨

彭光军 原著

我于7月25日撰写了题为《打破千年传统 否定墨分五色----中国画用墨新说》的文章(简称“新说”)。借参加“纪念辛亥革命100周年全国书画双百人物大赛”的机会,在投寄参赛作品的同时,我附上了拙文。意想不到的是,中华人民美术网很快于9月21日在网站首页“新闻热点”头条公布了拙文。我从内心深处感谢中华人民美术网的吕月桃主任和相关的编审及领导。他们真正地遵照毛主席的“双百”方针,没有门户之见,不拘一格,给了我一个发表意见的机会。

因为拙文是在两个月前匆忙写成的,言犹未尽,所以想再说几句。本来想来个“再论”,觉得题目太大了。一来本人水平有限,没有发表长篇大论的本事,二来没有这种必要。因为只要不是脑残和花岗岩,任何人看了我的文章,都会赞同我的观点。我之所以这么说,是有事实依据的。我在两个月前一完稿,就打印了数十份,免费赠送给书画界的朋友。其中包括湖南省美协主席朱训德先生。可能是因为工作太忙,他至今没有给我答复。这也许是例外。其他朋友认真阅读了“新说”后都深表赞同我的观点。启功书画学校校长赵万冬先生在赞同之余,还率先在网上转发我的文章。最有意思的是,著名的实力派画家靳晓日先生正在举办“晓日画荷”的展览,我借参观他的展览之机,赠送了“新说”打印稿。他看了后立刻表示他举双手赞同我的观点。他十分感慨地说,“我在大学是上书画理论课的,我怎么没有想到?”我说“不是没有想到,而是没有想。因为人们从来没有对‘墨分五色’产生过质疑。”

值得一提的是,晓日先生是以焦墨画著称的。我的文章能得到他的认同,我更加坚信,我的文章一定能得到书画界的广泛支持。

不出所料,老书画家吴道林、王元元等人纷纷给我打来电话,高度赞扬我的文章。

总之,到目前为止,在我接触并交换过意见的人群中无论是书画爱好者还是书画家,尚无一反对者。我坚信,今后也不会有反对者,除非是脑残和花岗岩。

尽管如此,我在这里还是要再说几句。

第一,墨是黑色的,其色是不可分的。所谓“墨分五色”四字的本身就犯了理念和逻辑上的错误。”近墨者黑”,这一点我在“新说”中已经说得很清楚了。因为墨永远是黑色的,这是天经地义的事。无论你怎样去分墨都是黑色的。只有当墨和水一起经过调节后才会产生浓淡干湿的现象。但无论是干湿还是浓淡,作为墨的本身永远是黑色的。在中国画中,特别是水墨画中是“以墨代色”。注意,其中的“代”字,是用墨来代替多种颜色,当然不只五色。而作为墨的本身在主客观上永远是黑色的。

第二,所谓“墨分五色”毫无理论依据,是莫须有。

我在“新说”一文中说得很清楚,张彥远在《历代名画记》中根本没有“墨分五色”的说法,而是有人断章“曲”义,仅仅以“运墨而五色具”六个字揑造出所谓“墨分五色”之说。“运墨而五色具”的原意是指以墨代色可以代表许多的颜色。即使狭义去理解,运墨就有五色,并不等于说运墨只有五色。值得注意的是,张彥远既然没有说“墨分五色”,当然更没有具体将墨分成哪五种颜色。所谓“墨分五色”,完全是后人的主观臆造,是莫须有。正因为“墨分五色”是莫须有,所以才出现有人自作聪明、胡编乱造出所谓五种墨色。而且,众说纷纭,“墨分五色”到底是哪五种,至今还没有统一的意见。之所以会这样,因为“墨分五色”是骗人的鬼话。世界上本来没有鬼,谁也没有见过鬼,所以谁也说不出鬼到底是什么模样。

最有意思的是,我们不妨来看看一些权威著作对“墨分五色”这一词条自相矛盾的权威解释:

墨分五色,中国画技法名。指以水调节墨色多层次的浓淡干湿。语出唐代张彦远《历代名画记》:“运墨而五色具。”“五色”说法不一,或指焦、浓、重、淡、清;或指浓、淡、干、湿、黑;也有加“白”,合称“六彩”的。实际乃指墨色运用上的丰富变化。清代林纾用等量的墨汁,放置在五个碗内分别加以不等量的清水,用以作画来区分浓淡,理解不免机械。

其实,解释中已经说得非常明白,“墨分五色”是“指以水调节墨色多层次的浓淡干湿”。既然是“多层次”,应该是“墨分多色”,怎么是“墨分五色”。

另外,因为水墨的“浓淡干湿”的调节才产生墨色的多层次。而所谓“墨分五色”中的“焦”或“黑”正是多层次墨色中的一种。由此可见,“焦”或“黑”是因为水墨调节“浓淡干湿”的结果。所谓“焦”或“黑”是因为“浓”和“干”整合而成,怎么能因果并列,将“浓淡干湿”的因和“焦”或“黑”的果混为一谈呢?

词条编辑者明知“五色”说法不一,其中有“或指浓、淡、干、湿、黑”。试问,其中的“浓”和“黑”有什么s根本区别?将其并列为“五色”中的两种,未免太荒谬了吧。

词条中也承认“实际乃指墨色运用上的丰富变化”,为什么只是“墨分五色”?屈指可数的“五色”能称得上丰富吗?难道这不是自相矛盾,自己打自己的嘴巴吗?

词条中提到“清代林纾用等量的墨汁,放置在五个碗内分别加以不等量的清水,用以作画来区分浓淡,理解不免机械。”其实,现代权威著作的编辑先生面对“浓淡干湿”这一核心问题视而不见,让其擦肩而过,节外生枝臆造出一个所谓“墨分五色”,比清代的林纾高明不了多少。真是五十步笑一百步,只能贻笑大方。

所以,我在“新说”中说,持五色论者为了自圆其说,在浓淡干湿的基础上加上“焦墨”完全是画蛇添足,多此一举。

所谓“焦墨”是用墨过程中调节浓淡干湿的结果,它和积墨、宿墨、泼墨等一样,只不过是中国画用墨技巧中的一种而已。怎么能故意将“焦墨”和”“浓淡干湿”一起拼凑成所谓“五色”,这难道不荒唐吗?

综上所述,中国画的用墨的关键和核心是“浓淡干湿”,所谓“墨分五色”应该休矣。

千百年来,除了所谓“墨分五色”的始作蛹者(注意,这个始作蛹者绝对不是唐代的张彥远)外,一切书画家都被欺骗了,不仅自己被骗,而且还会不自觉地去骗别人,从而演绎了上千年的自欺欺人恶性循环的连续剧。这不能不说是中国书画史上最大的悲剧。

清代的林纾是最知名的“五色论”的受害者。当然,“五色论”的受害者不乏其人,其中包括齐白石、徐悲鸿、张大千、黄宾虹等诸多大家,因为至今还没有发现他们曾经对“墨分五色”提出过异议。他们艺术上的成功完全归功于“浓淡干湿”,绝对不是“墨分五色”。所以,我在“新说”中说,“墨分五色”是中国画传统理论中的糟粕,而“浓淡干湿”是中国画传统理论中的精华。

在这里,应该补充一句,庆幸“五色”论者没有将浓淡干湿排斥在外。正是因为有浓淡干湿这一理念的作用,才使得中国画能够发扬光大。

其实,严格地说,“墨分五色”不属于中国画理论中的传统。中国是五千年的文明古国,源远流长。“墨分五色”是唐代以后才出现的东西。它不是主流,只不过是历史长河中漂浮的泥沙。

所谓“墨分五色”流毒很广,而且根深蒂固,请看以下事实。

由济南美术馆承办的“墨分五色—— 李新峰、王兴堂、侯弟坤、法进、孙文韬画展”于2011年7月29日晚7点在济南美术馆举办,展览六天。五位画家常年在山东艺术学院从事教学。

既然这五位画家常年在山东艺术学院从事教学,他们给多少学生灌输了“墨分五色”的理念,也就可想而知了。

济南的展览绝非先例。早在2007年9月在北京举办了“墨分五色”水墨作品展。

为了配合画展,孙国胜以《“墨分五色”:铺一段走向当代的路》为题撰文,为了说明问题,不妨转录如下:

唐张彦远《历代名画记》曰:“运墨而五色具”。五色,即焦、浓、重、淡、清。这些都是对传统中国水墨的阐释。对于如今每一位从事水墨创作的人来说,他们身后都有着厚重的传统历史,在中国水墨切入当代之时本应当有得天独厚的条件,因为只有水墨才真正属于中国人自己。尽管近代以来对水墨画革新的探讨从未停止过脚步,但是水墨画在当代已经处于边缘的地位是无法回避的事实。那么怎么建构中国水墨传统和当代之间的关系呢?

2007年9月10日在北京偏锋艺术空间展示了名为“墨分五色”的六位当代水墨艺术家联展。策展人王新友说:“这次展览也是想通过几位当代不同年龄,不同风格的当代水墨艺术家的作品来呈现传统与当代的联系。”在参展艺术家中王川在抽象艺术探索方面卓有成就。他早期探讨的绘画几何性原理,把情绪和色彩减弱到最小。而到了上世纪90年代中期,他开始竭力想在绘画中书法自己瞬息万变的情绪。他看到了传统水墨画在运笔的丰富性和细腻感上的不可逾越的极限,也发现了西方抽象表现主义绘画在总体上失于“精微”的倾向。在本次展览中展示了王川近十年来创作的部分作品。作品以编号命名,画面上少了传统中国画题诗与朱印,将水墨抽象为团积的墨块与延续连绵的线条。

谭军是其中一位做着内外兼顾彻底变革探索的艺术家。他在严谨的传统训练之后,试图探索传统在当代语境呈现更多的可能性。他以渗透进自身灵魂的传统气质来兼容并蓄地吸收走到今天的艺术史,表达自身及当下生存处境的复 杂感受。这次展览他也拿出了自己今年创作的《本草系列》的一批作品。

阴澍雨恰恰是完全的另一种类型,他在当代的生存空间完整地保存和延续了传统水墨艺术的一切特征,证实水墨在非传统的事实背景中再现活力的可能。在本次参展艺术家中可以说是最具传统意味的一位艺术家,传统的中国画要素在他画面中都能觅着踪迹。展览中他的没骨花鸟给人清新靓丽的感觉。

方天园的作品犹如梦境里的呓语,在看似没有逻辑的语言结构中反复传达这个人的情绪和感叹。王中则是在中国画的内部来寻找形式和趣味上的个人美学品味,运用传统的程式化思路来寻找有别与传统的韵味。

一次展览,几个艺术家的对接,或许并不能为中国画建构什么道路,但是几位艺术家的作品还是反映了中国画在变革中的一个侧面,而且通过本次展览鲜活的展现在观众的面前。就像王新友在展览前言《路和桥》中所言:“路没了,那我一边铺路一边走;就是累点儿,慢点……”。或许这次展览仅是铺了一段路吧。

从孙国胜的文章中,实在看不出所谓“墨分五色”和这次画展有多大关系。

和北京画展南北呼应,时隔不到一年半,为了纪念广州书画研究院建院15周年,为期5天的“墨分五彩——广州书画研究院建院15周年作品展” 于2009年1月在人民北路广东省文联艺术馆(南星阁)展出,陈永锵、连登、孙戈、苏小华等11位广州知名书法艺术家百多件国画、油画和书法参加了展览,作品内容主要展示15年来广州书画研究院的优秀创作成果。其中画家孙洛的油画《净土》。画家孙戈的巨幅中国画《大海的召唤》备受关注。令人啼笑皆非是,这次画展并非纯粹的中国画展,竟然加上了“墨分五色”的头衔。

实在难以理解的是,中国的文字多么丰富,这些画展为什么偏偏要贯上“墨分五色”的名号,是否有华众取宠之嫌?因为“墨分五色”是莫须有,“高深莫测”,而画展的策划者正是抓住了这一点,故弄玄虚。让前来画展的参观者面对“墨分五色“的大字标题望而生敬。试问,如果将“墨分五色”换成“浓淡干湿”不是更好吗?既通俗易懂,又无形中拉近了画家与广大观众的距离,何乐不为?

不少人以“墨分五色”为光环炫耀自己,不妨节选几则:

《墨分五色放异彩------李兆彥作品欣赏》

《墨分五色 满纸雅气----王征水墨作品欣赏》

《墨分五色写龙门----画家李玉明的新追求》

《墨分五彩:岁月无声---孙戈作品集》

有关中国画的所有典藏和教材在谈到中国画用墨时都会异口同声说“墨分五色”。

江苏高考美术网在“中国画墨法”中特别介绍了“墨分五色”:

国画传统上有墨分五色之说:“运墨内五色具”。主要是说明墨的从浓到谈有五个色阶的差别。像吉了l、2、3、4、5、6、7七音控节寻声,形成整个音如一样.这样才能浓淡分明,画出色调层次,不过墨的音符从靠水来调节罢人过去对墨的五色,意见很不一致,现列表如下,供读者参考:

第一说 黑 浓 湿 干 淡

第二说 浓 宿 焦 退 埃

第三说 焦 浓 重 淡 清

第四说 浓 次浓 淡 次淡 最淡

还有用墨,浓、湿、干、淡、白作为墨的大彩。五色是概数,是形容层次多的意思,所以不要拘于怎样办法,我们只要认识到用墨由浓到谈要有墨色层次就行了。

以上是从网上原样转录,未加修改。其中错别字,不要深究。

既然考试大纲都说了,所以在考卷中出现“墨分五色”的填空题就不足为奇了。可笑的是,大纲中也承认“对墨的五色,意见很不一致”,那么,请问哪个才是正确答案?

“墨分五色”名正言顺地进入了教材和大纲,甚至为此拍摄了“墨分五色”的专题片。可见,“墨分五色”在中国画中有何等的重要性。

既然“墨分五色”如此重要,而且“对墨的五色,意见很不一致”,“墨分五色”自然成为书画界的一道难题。为了破解这道难题,当然会有无数勇敢者迎难而上。其结果可想而知,一个个碰得头破血流。 甚至为此付出了生命的代价。有的幸存者自以为获得了突破,围绕“墨分五色”写文章、发论文,还十分得意。实际上,这些人已经走火入魔。

奇文共欣赏,疑义相与析。诸君请看;

中国绘画中的《周易》思想浅析

《周易》是一部伟大的作品,它是群经之首,是大道之源,是民俗之根。《周易》中包含着中国古代美学的最原始、最基本的思想。它与金、木、水、火、土五行相对应,与天干地支相对应,甚至与中医人体器官相对应。正如《周易》所讲:“易有太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶成大业……”中国绘画起源于墨的艺术,墨为本色,万色之源;墨为阳性,纸为阴性,合二而一,阴阳之道,太极之美;墨分五色,五色之变无穷无尽。此理同五音、五行之变。水墨并重,远而无所至也。《周易》与中国绘画,二者有千丝万缕的联系。我在这里仅以个人之愚见,表微薄见解。中国绘画中包含了很多美学思想内容,当然,这也是中国古代思想发展的历史积淀。我们常会发现,绘画与音乐、建筑、书法、舞蹈等艺术门类紧密联系。古之常云:“诗中有画,画中有诗”,“诗情画意”。古人是将绘画与诗文从内容到形式巧妙地结合运用。在甘肃敦煌莫高窟中,那壁画中栩栩如生的“飞天”,柔美、飘逸、生动,体现绘画与音乐、舞蹈的结合。各门艺术在美感方面,在审美观方面,往往可以找到很多共通之处,即孔子所说“和而不同”。《周易》中讲:“子曰:书不尽......

因为“墨分五色”是错误的,作者只能是胡编乱造,贴上“五音、五行”的标签。弄得人云里雾里。幸亏作者只是对中国画用《周易》思想进行浅析,如果进行深析,更加会让人神魂颠倒。

再看看另一篇奇文,标题为“ 五色与中国传统绘画审美研究”。其来头不小。 学校代码:10475学号:104753040553河南大学研究生硕士学位论文五色……

不必 查看全文 ,只须浏览摘要:

为了探讨“墨分五色"的认识原型,运用原认知结构理论,对中国画审美之贵"墨分五色"这一价值观的哲学基础进行了分析,并由此得出"运墨而五色具,谓之得意"这一文人画笔墨价值观的核心,乃是与道相配的"本色"或"正色"文化心理在笔墨变化上的体现.换言之,古人不是感觉不到自然界丰富多彩的颜色变化,而是"道" "德"意识左右着他们的文化心理,并使之主动放弃甚至蔑视五色之外的其他颜色.经过一千多年文人画的发展,五色观念无疑已经使中国画的用色形成了自己独特的民族特色.21世纪是中国画变革的一个关键时期,因此,从理论上认识五色观念的文化本源,对于变革中的中国画如何保持自己的民族特色无疑具有重要的意义.

该文刊登在《西北大学学报》。相信文章在刊登前经过了不止一个导师、专家、教授的审阅,并得到相关认证,可算得上是一篇经典之作。以莫须有的“墨分五色”为课题,提高到用“哲学基础”进行分析,只不过是自相矛盾漏洞百出的文字游戏,竟然能得到教授、专家众多高智商人士的认同,真是难能可贵。

还有一篇题为《浅谈为“墨分五色”的文化认识原型》更是令人叫绝。请看内容提要:

唐代张彦远提出的“运墨而五色俱,谓之得意。”是影响中国画审美的重要观点。然而,关于为什么“运墨而五色俱,谓之得意”?其文化认识原型是什么?历来人们却不了了之。本文认为,“墨分五色”观念是阴阳五行观念,与儒家的纲常伦理思想相结合后,在中国画审美观念上的反映,其文化认识原型,正是中国古代最原始的宇宙生成论——五行学说。

作者摆出一副居高临下的姿态。关于为什么“运墨而五色俱,谓之得意”?“历来人们却不了了之”。作者以解决这一难题的终结者自居,可是到头来只不过是牵强附会的阴阳五行老生旧谈,不仅不可能说出个所以然来。反而会使人更加糊涂。

所谓“墨分五色”流毒甚广,不止是在书画领域,大有漫延之势,渗透到各个门类,如摄影、雕刻、收藏等等,可以说是无孔不入。

在收藏界有个大人物叫做马未都的,可以说无人不晓。“马未都说收藏之-墨分五色紧皮亮釉”也许是收藏界的一段佳话:

康熙青花可以分出来层次,称为"墨分 五色"。《陶雅》中这么记载:"其青花一色,见深见浅,有一瓶一罐而分之七色、九色之多,娇翠欲滴。"写得非常清楚,康熙青花甚至能分出九个层次。所以康熙青花在整个清朝,乃至后来到民国,到现在,都被认为是清朝青花里最好的。《陶雅》也是这样说:"雍乾两朝之青花,盖远不逮康窑。然则青花一类,康青虽不及明青之美者,亦可以独步本朝矣。"康熙青花虽然艳不如明朝的青花,但在清朝这个朝代里,肯定是老大。由于这些因素,收藏者一开始最容易喜欢上的,就是康熙青花。

从上面马先生对康熙青花的介绍可以看出,马先生也陷入了“墨分五色”的迷魂阵。马先生说“非常清楚,康熙青花甚至能分出九个层次”,这已经是对“墨分五色”的否定,可是马先生这样聪明的人竟然也会执迷不悟,明知墨有“七色、九色之多”,却还是抱着“墨分五色”这一错误理念不放。

马未都这样的大师虽然可以鉴定诸多文物的真伪,却不能识破“墨分五色”的谬误,可见“墨分五色”毒害之广、之深。

以上事实充分证明,为了探讨和破解“墨分五色”这一莫须有的难题,人们费尽心机,真所谓用心良苦。正如我在“新说”中所说的那样,不知有多少书画家探讨了一辈子,至死也没有弄清楚“墨分五色”到底是怎么回事。

在“墨分五色”这一错误观点的影响下,不知浪费了多少人的精力和时间。 在“五色论”的迷惑下,使人无所适从,在书画艺术的求索路上不知走了多少弯路,事倍功半,甚至功败垂成。

说到这里,也许可以用得上毛主席的话,有毒草就得批判,就得铲除。希望拙文能够引起书画界的广大朋友的注意。特别是能够引起各级书画机构、各级教育部门的高度重视。正如我在“新说”中所说的那样,今后在书画理论和教学中不再出现毫无理论依据的“墨分五色”,更不要在绘画实践中为毫无实用价值的“墨分五色”而白白浪费时间。将注意力集中在浓、淡、干、湿问题上大做文章,充分发挥浓、淡、干、湿的用墨技巧,将中国画发扬光大。

牵一发而动全身。为了达此目的,首先,从大学到中小学的美术教材都必须进行彻底的修改,从根本上剔除所谓“墨分五色”,彻底肃清其流毒,有利于中国画的健康发展。

碳和水是生命之源,因为世界上一切生物都是碳水化合物。中国文房四宝中的墨是由碳元素构成的。中国画是碳和水的生命二重奏,所以中国画在世界绘画中最具有生命力。

写到这里,我突然想起安徒生的童话《皇帝的新装》。从普通民众到达官贵人,都违心地不敢说出“新装”的真相。最后还是一儿童一语点破,才结束了这场丑剧,真所谓童言无忌。

我不是儿童,是老童,而且是无疆老童。

2006年,我在湖南的由胡耀邦题写刊名的《岳麓诗词》上发表了一首《自题》的七言诗:

朝沐晨光练气功,操刀弄墨赋诗文。

休闲茶座轻歌醉,快乐无疆一老童。

从此,“无疆老童”成了我的艺名。

我不是名人,也不是大家,但我是在艺术道路上勇敢求索的无疆老童。还是前面所说的那样,“童言无忌”。面对“墨分五色”这件“皇帝的新衣”,我这位无疆老童说了真话、实话。

愿中国画更加发扬光大,让中国传统文化在复兴中华的道路上释放异彩。

2011年10月4日晚上10点

百年世博,百年梦想

2010年5月,闪耀着“人文精神”的世界博览会,与走过五千年悠久历史的东方文明古国相遇。这是继北京奥运会之后,中华民族实现的又一百年梦想,是中华民族在伟大复兴道路上的又一重要阶梯!

上海世博会的举办,为充分展示中华智慧,展示国家形象,展示改革开放以来中国人民精神面貌发生的新变化,展示中国传统文化提供了重要平台。

值此上海世博会召开之际,为充分宣传和建设“人文世博”,弘扬中华文化,展现中华民族对世界文化艺术发展所做出的巨大贡献和取得的杰出成就,全面提升华人艺术家的国际影响力和知名度,由中国名家书画院、北京人民画院、中国文艺协会举办的“2010世界华人庆祝上海世界博览会开幕暨首届中国名家世博艺术杰出成就奖”评选活动圆满结束。

评委会根据活动评审目的和标准,本着公平、公开、公正的原则,从全国征集包括其他组织和单位推荐的五千余名艺术家中,参照艺术家在文化艺术领域中取得的综合艺术成就及所做的贡献,对其中的百名优秀艺术家授予“首届中国名家世博艺术杰出成就奖”,同时授予“世博艺术杰出成就人物”荣誉称号。

在这次评选活动中,著名艺术家彭光军先生脱颖而出,获得以上两项殊荣。这是湖湘文化的光荣和湖南人民的骄傲。

彭光军先生从小就爱好艺术,而且颇具天赋。虽然一直工作在学校教育第一线,没有专业从事艺术。然而,几十年丰富的生活阅历和艺术积淀,使得彭光军先生有了较高的艺术修养。

厚积薄发,大器晚成,这是彭光军先生的最大特点。从2006年开始,短短的几年中,彭光军先生在国际国内各种书画大赛中荣获金、银大奖,并被授予“走向共和功勋艺术家”、“中国奥运艺术家”、“中国知名书画艺术家”、“2008年中国书画家五百强”、“21世纪杰出书画艺术家”。特别是2009年,彭光军先生的书画作品先后两次参加“中国书画家优秀作品赴东南亚和欧洲八国交流巡展”,并在此次交流活动中荣获金奖。为中国文化走向世界作出了贡献。彭光军先生享誉全国,蜚声海外,此次获得世博艺术殊荣,也是理所当然的事。

彭光军先生爱好广泛,艺术修养全面,诗、书、画、印诸能。创作了长篇小说《坐标》(湖南文艺出版社出版、《公海上的亡灵》(网络文学)和短篇小说多篇及诗歌数十首。编绘了24开本彩色连环画册《十二生肖的故事》(华龄出版社出版)。编著了《王羲之书法自学教程》(新疆人民出版社出版)、《楷书行书大字帖》(贵州人民出版社出版)。

彭光军先生的书画作品入编《名家书画》、《中国书画家优秀作品赴东南亚和欧洲八国作品集》、《艺术丰碑中国书法典籍》、《中国红色艺术家诗书画摄影精品集》、《中国书画家全集》(珍藏版、《当代书画家墨迹大观》、《中华老年书画家代表作典藏》、《岁月如歌当代老年书画艺术》、《夕阳红 中国老年书画家代表作典库》、《纪念孙中山先生诞辰140周年书画展作品选》。

彭光军先生现为中国书画家协会理事、中国书画创作院教授、东方艺术家协会理事、中国毛泽东诗词书画艺术国际研究院理事长、中山书画艺术院院士。中国数学学会会员。

“朝沐晨光练气功,操刀弄墨赋诗文。休闲茶座轻歌醉,快乐无疆一老童。”这是彭光军先生2006年发表在《岳麓诗词》上的自题诗。从此,彭光军先生自称为“无疆老童”,并以“无疆老童”作为自己的艺名。无疆,蕴含快乐无疆、世无止境之意。“无疆”。又是“五强”的谐音。诗、书、画、印、文等五个方面都是强项,集教授、作家、诗人、书法家、画家、篆刻家于一身。

祝愿彭老先生快乐无疆,健康长寿,永葆艺术青春,再创艺术辉煌。 |